聴覚障害者の年金と障害福祉サービスがわかる!

聴覚障害者で身体障害者手帳を取得する判定基準

身体障害者手帳の交付手続きの流れをおさらい

障害者手帳の交付を受ける際は各都道府県から発行されますが、

お住いの市町村が手続きを代行しています。

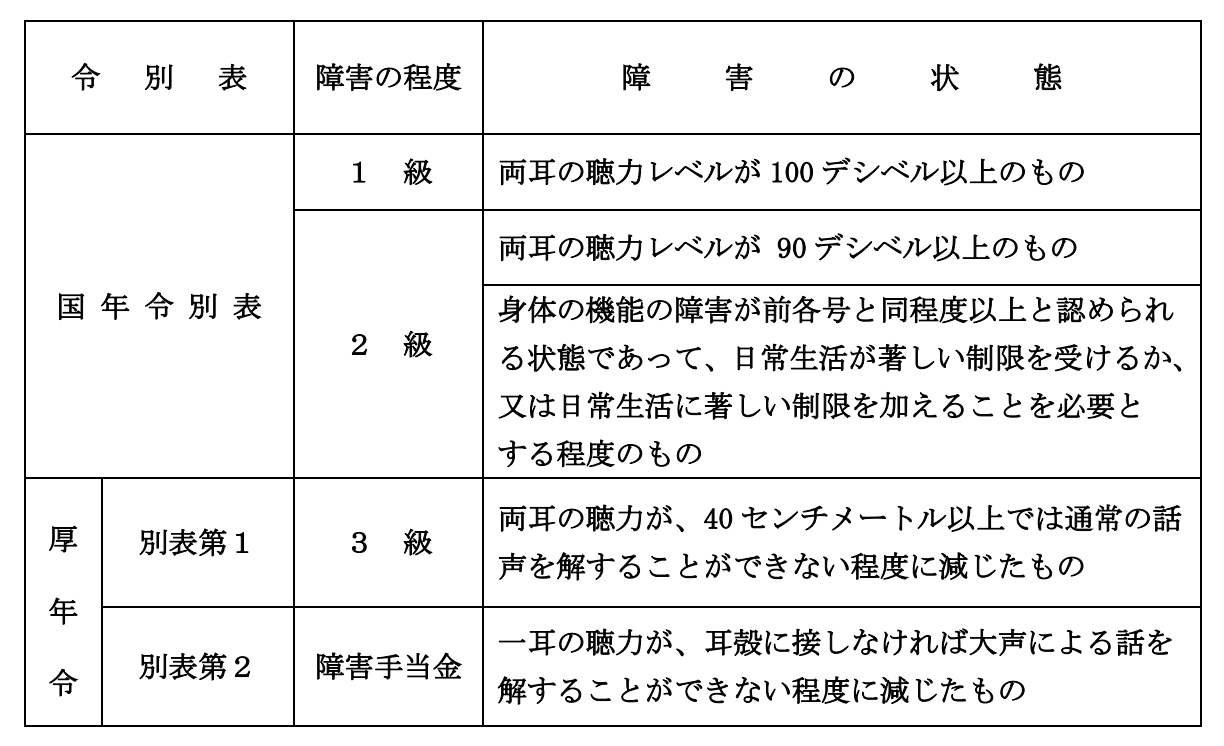

聴覚障害の場合の障害者手帳級別表

聴覚障害の場合、6級から手帳交付の対象になります。

6級の聴覚障害者は「両耳の聴力が70dB以上」もしくは、

「一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、もう片方が50dB以上」が該当するとされており、

日常生活では補聴器もしくは人工内耳の利用が無ければ支障をきたしています。

ただ、現在の障害者手帳交付基準ではあくまで純音聴力検査における、

デシベルでの判定になっています。

語音聴力検査や本人が生活に支障をきたしている考えられても、

こちらの該当基準に当てはまらない場合は障害者手帳の交付基準になっていません。

| 級別 | 聴覚又は平衡機能の障害 |

| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |

| 3級 | 両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |

| 4級 | 1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |

| 5級 | |

| 6級 | 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上,他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |

その他の身体障害者取得手続きについてはこちらを御覧ください。

【解説】聴覚障害・難聴の方の身体障害者手帳申請の手続きって?

【解説】聴覚障害・難聴の方の身体障害者手帳申請の手続きって?

聴覚障害者向けの福祉サービスを受給するには?

基本的には身体障害者手帳保有者は福祉サービスを受けられる

身体障害者手帳は各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。

障害の程度や生活動作の支障などにより各都道府県の基準に従って発給されます。

ただ、各都道府県ごとに提供している福祉サービスは異なります。

また、お住まいの市町村が独自に提供している福祉サービスもあります。

最も日常的に聴覚障害者が使うであろう福祉サービスは、

例えば東京都が提供する「心身障害者医療費助成制度(通称「マル障」)」でしょう。

これは重度の障害者の医療費を助成するものです。

該当する障害者は以下の通りです。

- 65歳未満の方

65歳以上の方でも都外から転入された方で、65歳未満で障害認定を受けた方は、該当する場合がありますのでお問い合せください。 - 身体障害者手帳1級、2級(内部障がいにあっては3級、また内部障がいが4級であっても障がいの重複により手帳3級と認定された方も含む)または、愛の手帳(東京都発行)1度、2度の方

(内部障がいとは、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいのことです。) - 国民健康保険または社会保険の加入者

なお、本人の所得制限があるので働かれている方は該当するかご確認ください。

扶養親族の数

0人 3,604,000円

1人 3,984,000円

2人 4,364,000円

3人以上1人増すごとに 380,000円加算

聴覚障害者には補装具(補聴器)の支給補助もある自治体も

また「補装具の支給」等の福祉サービスも提供されています。

そのため障害者手帳をもつ聴覚障害者であれば補聴器購入の補助が出されます。

補装具の支給補助は両耳装用を可としている場合もあれば、

片耳装用のみ支給している場合もあります。

金額も自治体によって異なり、制度がある場合も限度が定められているため、

必ずしも万全の福祉サービスが提供されるわけではない点にお気をつけください。

その他にもJRや私鉄バスなどの割引などの福祉サービスがあります。

横浜市のようにサービス一覧をWebで公開しているところもありますが、

一般的にはお住まいの自治体から障害者手帳取得時に冊子を提供されます。

ぜひ一度、自分が使える福祉サービスがないか確認してみてくださいね。

精神障害者も対象になりましたので該当する方は申請をしましょう。

聴覚障害者で障害者年金の受給対象になるのは?

年金を払うべき理由は障害者年金だった!

障害者年金制度は「国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、所定の障害の状態になった者に対して支給される公的年金の総称」です。

ぷよし田

ぷよし田

そのとおりです。

ですから昨今いくら「国民年金がもらえなくなる!」と騒がれていても、

自動的に障害者年金制度にも加入しているんですね。

つまり、万が一の障害リスクを保証してくれるのです。

重度の障害者で、まだ働くことができるのであれば医療費補助制度の活用もできます。

また、障害で働けない場合でも生活保護等の別の制度を利用することができます。

よって「年金を支払わない」という選択肢はあまりおすすめできません。

ただ、障害者年金は身体障害者全員が受給できるわけではありません。

「年金をきちんと払っていること」「一定の障害があること」が前提になります。

20歳になったら年金を支払う義務がありますので、

ちゃんと保障を受けるためにもこういった手続きはちゃんとしておきたいですね。

ちなみに学生の猶予制度は申請していれば年金を払っていないことにはなりません。

(あくまで猶予制度なので5年以内なら年金を支払うこともOK)

先天性難聴者・20歳未満での聴覚障害者の場合

それでは、聴覚障害者の障害者年金受給の基準と金額についてご紹介します。

先天性難聴者の場合、ろう学校や特別支援学校などから、

説明を受けられた方も多いと思いますが、

20歳未満での障害者も障害者年金が受けられます。

これを専門家の間では「20歳前傷病」と言います。

障害者年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2つに分かれています。

これは国民年金と厚生年金のような2階建ての仕組みとおなじです。

先天性難聴者や20歳前に障害者となった場合は「障害基礎年金」のみが支給となります。

障害者年金の受給判定は障害者手帳の等級によって行われます。

具体的には障害者手帳1級もしくは障害者手帳2級の重度障害者(特別障害者)が、

障害者年金の受給対象者となります。

国民年金・厚生年金判定基準 – https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-2.pdf

20歳前傷病の場合の障害基礎年金額は?

身体障害者手帳1級に認定されている聴覚障害者の場合は97万5125円です。

身体障害者手帳2級に認定されている聴覚障害者の場合は78万100円です。

子供がいる場合は別途こども分の加算手当が出ます。

月額にすれば1級の場合は8万1260円、2級の場合は6万5001円です。

20歳以降に聴覚障害者となった後天性難聴者の場合

障害者年金の受給判定は先天性難聴者と同様、

障害者手帳の等級によって行われます。

障害者手帳1級もしくは障害者手帳2級の重度障害者(特別障害者)が対象者となります。

初診日が20歳以降で年金を支払っている場合については、

先程の基礎年金に加えて厚生年金が加算されます。

障害厚生年金分は社会保険計算で用いられる「平均月額報酬」を基準に計算します。

毎月30万円(手当等含む)の給与を額面でもらっていた場合、

300,000×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者月数+

300,000×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者月数=16,443×12ヶ月ですが、

被保険者月数が300ヶ月未満の場合は300ヶ月として計算するため、

16,443×300ヶ月で4,932,900円となります。

おわりに

聴覚障害者は先天性難聴・後天性難聴問わず、障害者手帳を取得しましょう。

その障害の程度によって受けられるサービスは異なりますが、

6級の身体障害者手帳であっても補聴器の支給補助や公共交通機関の割引などの、

恩恵を受けることが可能になります。

重度の聴覚障害がある場合は障害者年金の支給対象になります。

これも20歳未満で障害者となった場合でも障害基礎年金が受けられますが、

20歳時点での医療機関での診察記録等が必要になるので、

手続きはなるべく早めに行いましょう。

20歳以降で年金を支払っている後天性難聴者の方は、

障害基礎年金に加えて障害厚生年金の加算があります。

このように、障害者福祉制度は複数の行政団体が扱っているため、

受けられるサービスが一目ではわからないことがあります。

みみなびでは全国の福祉サービスの情報を統合して公開できるよう、

自治体などにも働きかけて活動をしていきたいと考えています。

応援よろしくお願い致します!